校長だより

個性輝く13名の卒業生に贈るメッセージ ~卒業生を送る会にあたり~

2月27日(木)、「卒業生を送る会」が開催されました。

生徒会執行部の運営、進行のもと、各学年の趣向を凝らした出し物等がありました。

1、2年生の生徒からは、3年生に向けての感謝の気持ちや寂しさの感情が表れたものでした。3年生からは3年間の成長の跡と1、2年生への期待が表れていました。特に、3年生の生徒から教職員への感謝の気持ちが述べられたときには、私は涙をこらえるのに必死でした。

最後に、私から個性輝く13名の卒業生にメッセージを送りました。

Aさん、いつも優しく、穏やかに対応できること、そして、自分の役割を確実に黙々とこなすところ、さらには、今年度の学校祭のプレゼンテーションでは体調を崩し欠席した仲間の代役を難なくこなすところ、最高でした。

Bさん、「校長先生、これ一緒に買いましょう」と見学旅行の浅草で買ったキーホルダーは、今も校長室に飾ってある宝物です。そして、学校祭でのプレゼンテーションでは、自ら企画し、校長先生を巻き込んで楽しいVTRを作成したところ、最高でした。これからも自分から「与える人」になってください。

Cさん、見学旅行で訪れた刀剣博物館では、刀に関する知識を校長先生に教えてくれました。校長先生は知らないことばかりでした。一つのことを極める、博識さ、最高です。

Dさん、プロレス好きのDさん、今金町でプロレス観戦をしましたね。見学旅行では、Dさんにお鍋やお料理をよそってもらったことは一生忘れません。周りを見て、周りに合わせられる優しさ、最高でした。

Eさん、Eさんの博識さには驚かされることがたくさんありました。見学旅行で訪れたスカイツリーより高い、世界一のタワーを教えてくれましたね。好奇心の強いEさん、最高でした。

Fさん、真面目で穏やかに話しかけてくれるFさん、最高でした。みんなの前での発表もどんどん上手になっていきましたね。「ヤー!」。

Gさん、穏やかに人の話を聞けるところ、そして、その笑顔。人を癒してくれる。癒し系のGさん、最高でした。

Hさん、毎週金曜日の早バスによる給食は、寄宿舎のラウンジでHさんと話をしながら食べるのが楽しみでした。特に2年生のときに。3年生になるとすっかりお姉さんになってしまいましたね。誰からも愛されているHさん、最高でした。

Iさん、見学旅行のバスの中でのカラオケ、演歌が好きなIさん。上手に歌ってくれました。楽しいことを考え、みんなを楽しませられるIさん、最高でした。

Jさん、スポーツ部として、対外試合に参加し、活躍してくれました。また、絵のセンスも最高です。そして、見学旅行での「おなわ」事件、自分から楽しもうとするところ最高でした。

Kさん、宿泊研修や見学旅行の自主研修はKさんと一緒に行動しました。周りに対して気を遣い、優しく行動できるところ校長先生は知っています。最高でした。

Lさん、Lさんの絵は最高です。そして、みんなと分け隔てなく、公正公平に人とつきあえるところ、そして、落ち着いた生活態度も、最高でした。

Mさん、しっかりしたお姉さんでした。仲間たちに指示を出したり、助けたり。今ではお母さんをもしっかり助けていますね。そんなMさん、最高でした。

13名の卒業生の皆さん、さらに個性を発揮し「自分らしく、楽しく、かわいがられて生きていく人」となってください。

御卒業おめでとうございます。

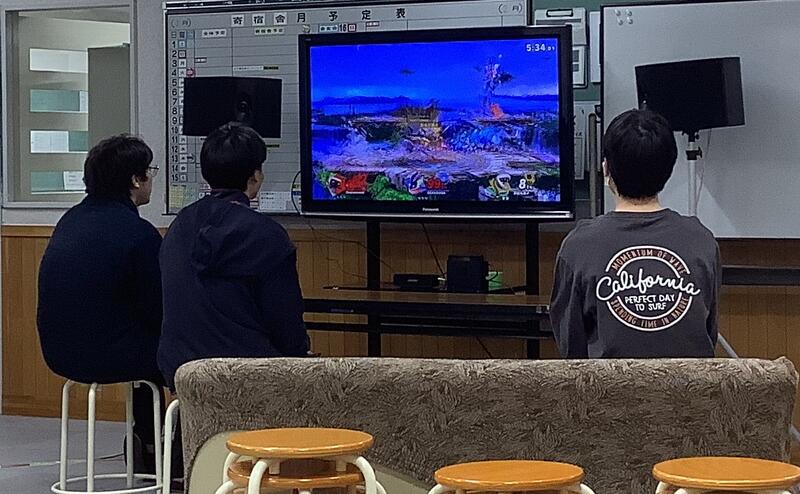

「たかがゲーム、されどゲーム!」 ~寄宿舎ゲーム大会にあたり~

2月26日(水)、寄宿舎において「ゲーム大会」が開催されました。

ゲームは、大手ゲームメーカーの対戦アクションゲームであります。予選会があり、敗者復活戦から勝ち上がった1名を含めた8名の決勝ラウンドでした。

どの闘いも熾烈であり、好試合の連続でした。何より生徒たちの熱心さ、熱量を感じるものでした。それだけ入り込んでいますので、入念な準備をしてきたことが伺えます。

この大会に備えて、朝夕の自由時間に練習を重ねていたそうです。ですので、お互いの努力、頑張りを知っているのか、闘いが終わると自然にお互いに健闘を讃え合うのです。

私は参観していて、一種のカルチャーショックを受けました。スポーツ(運動)において、最近これほど心から戦いが終わった後に、健闘を讃え合うだろうか。疑問を感じました。たかがゲームですが、一生懸命さとお互いを尊重し合う精神があったのです。

このゲーム大会は、生徒からの声をきっかけに企画されたようです。日頃より、寄宿舎生活をより良いものにする自治的活動の充実を図ってきました。このゲーム大会は、その一つの形でもあります。

決勝ラウンドの選手は、自ら来てほしい、応援してほしい方々に「ゴールデンチケット」(写真)を配りにいきました。そのかいもあり、会場であるラウンジには、多くの参観者が訪れ、大変盛り上がりました。

結果は3年生が意地を見せ、1年生を破り優勝。卒業前の大きな思い出を創ることができました。

参加した全選手の清々しい姿に、私は「たかがゲーム、されどゲーム」という思いを強くしたのです。

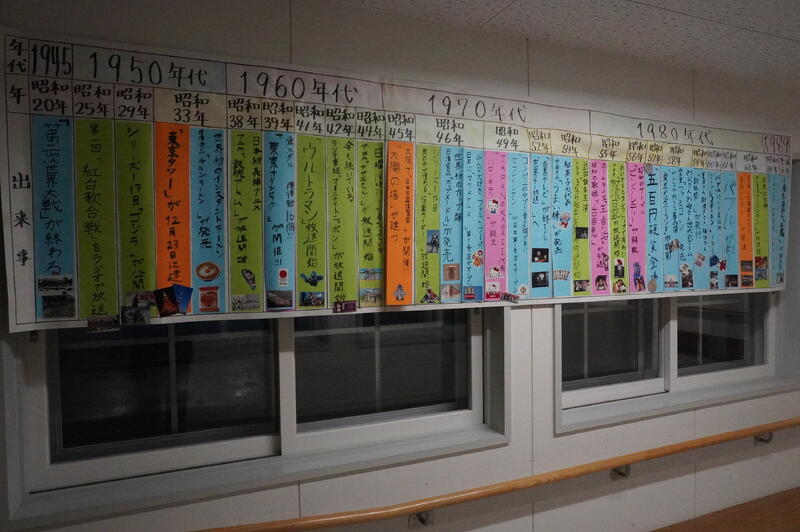

「給食は、共通経験(共通の思い出)」 ~全国学校給食週間の実施に当たり~

1月20日(月)~23日(木)、全国学校給食週間にあわせて、本校でも趣向を凝らした学校給食が提供されました。

全国学校給食週間は、学校給食の目的や歴史、食事のマナー、地元の産物や様々な食文化を知り、感謝して食べる気持ちや尊重する心を育てることを目的としています。

この間、本校では「保健委員会リクエスト~スタミナもりもり献立~」、「昔ながらの給食献立」、「日本の和食献立」、「北海道ご当地献立~函館~」と題して、豚丼や揚げパン、あじフライ、シスコライスなどが提供されました。

特に、「北海道ご当地献立~函館~」のシスコライス(写真)は、興味をそそるものでした。函館勤務経験のある私ですが、恥ずかしながらシスコライスを知らず、小堤栄養教諭に丁寧に教えていただきました。

シスコライスは、函館出身の人気ロックバンドのメンバーの行きつけとしても有名な函館市内のお店の名物メニューで、30年以上親しまれている函館市民のソウルフードだそうです。

給食は、生徒たちの共通の経験として、記憶に残るものです。共通の思い出として、あの日の豚丼や揚げパン、あじフライ、シスコライスが思い出されるのです。

昨今の物価高騰により、安心安全、そして、おいしい給食提供は、限られた予算の中で困難をきたしています。栄養教諭や事務部の担当者で、工面しやり繰りをしながら、この窮地をしのいでいるところです。しかし、限界があるのも事実です。

今後も、引き続き、栄養教諭や事務部担当者、調理員での創意工夫のもと、安心安全、そして、おいしい給食提供を図ってまいります。

保護者の皆様の御理解と御協力をお願いします。

「1月住ぬる 2月逃げる 3月去る」~第3学期始業に当たり~

令和7年1月14日、第3学期の始業式が行われました。

昨年の12月20日に行われた第2学期の終業式で、私は、生徒たちに「3学期始業式では、元気な姿で会いましょう。約束ですよ。」と話しました。生徒たちは、その約束を守り、元気な姿で登校してくれました。

3学期は、「1月住ぬる 2月逃げる 3月去る」という言葉があるように、あっという間に過ぎていってしまいます。だからこそ、次のことを生徒たちに話しました。

(1)1日1日を大切に過ごしましょう。

(2)卒業や進級に向けて、心と体の準備期間にしましょう。

具体的には、次の4点を話しました。

①学校の良き伝統を受け継ぐ

良き伝統とは、「どんな環境や状況でも、全力(ベスト)をつくす。最後までやり抜く。」ことです。3年生は卒業までその姿を見せていってください。1・2年生は、しっかり受け継いでください。

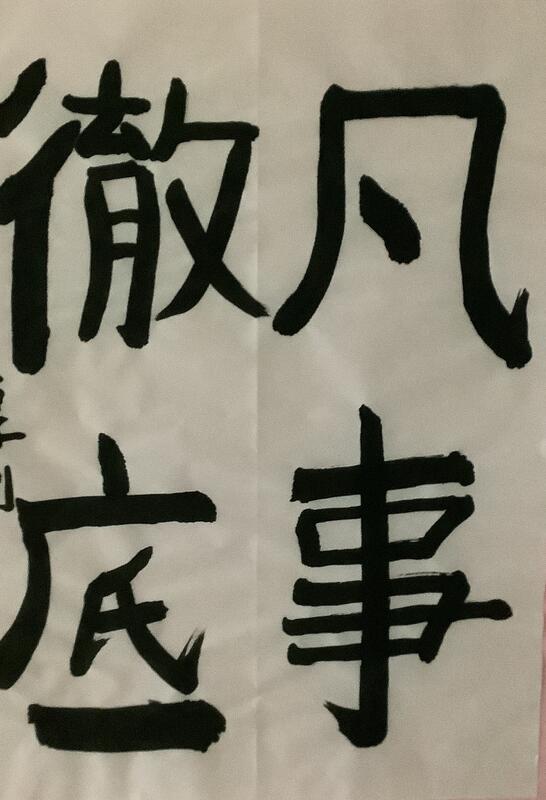

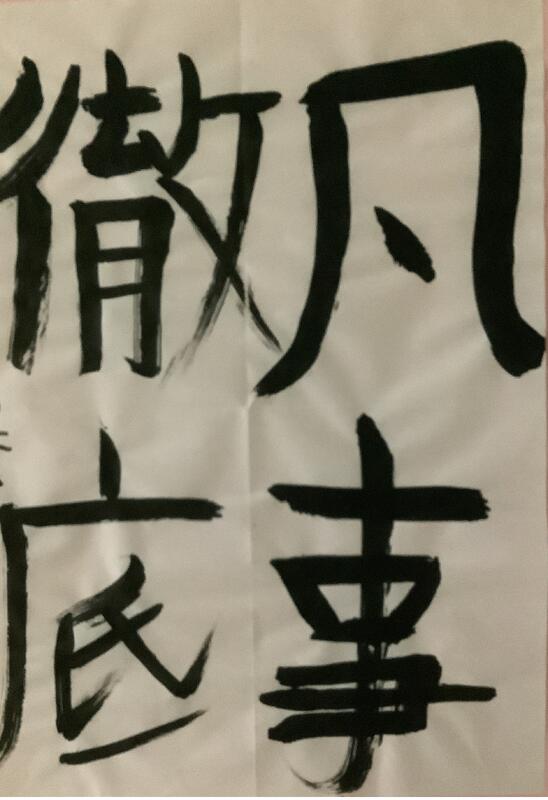

②凡事徹底

何でもないような当たり前のことを当たり前に、徹底的に行えるようになることです。ごくごく当たり前のこととは、あいさつ、時間を守る、場をきれいにする、日常の学習、相手への思いやり・感謝などです。人として、当たり前のことを当たり前にできる人になってほしいと思います。

③大切な自分を絶対に傷付けない

自分の命も他者の命も大切にする。結局自分を傷付けることになる犯罪行為や非行行為は絶対にしない。交通事故や屋外のレジャー事故に気を付ける。そして、どうしてもいらいらしたり、不安になったりしたときは、周りの大人(保護者や先生方)に相談することが必要です。相談する力を身に付けなければなりません。

④自立・自律に向けて

「自ら考え、自ら判断し、自ら決定し、行動する」、そんな主体的な人間になってください。皆さんが目指している立派な社会人、職業人になるために必要なことです。

3月7日の卒業証書授与式、24日の修了式に向け、生徒と教職員が1日1日を大切し、生徒の心身の成長を図ってまいります。

最後になりましたが、保護者や地域、関係機関の皆様、本年もよろしくお願いいたします。

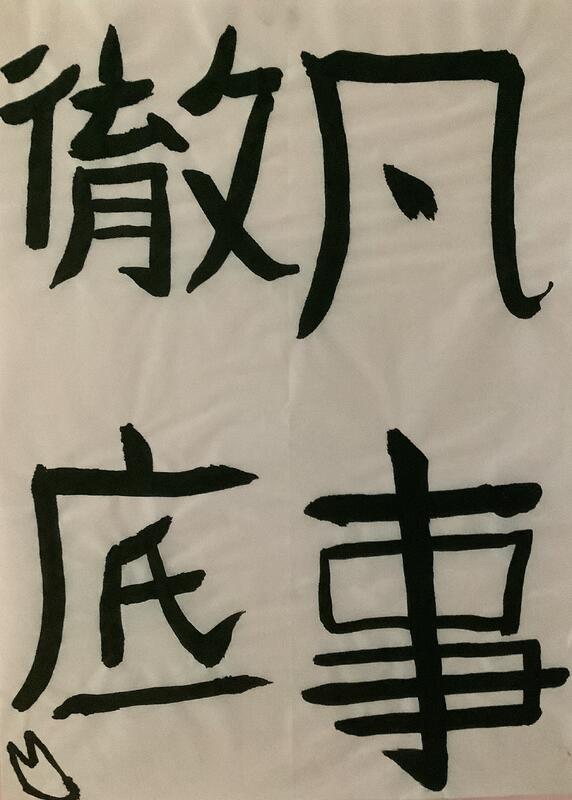

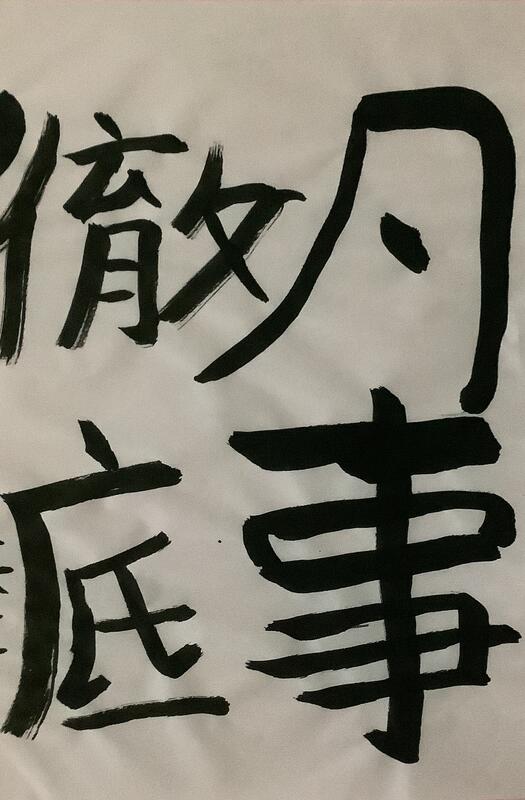

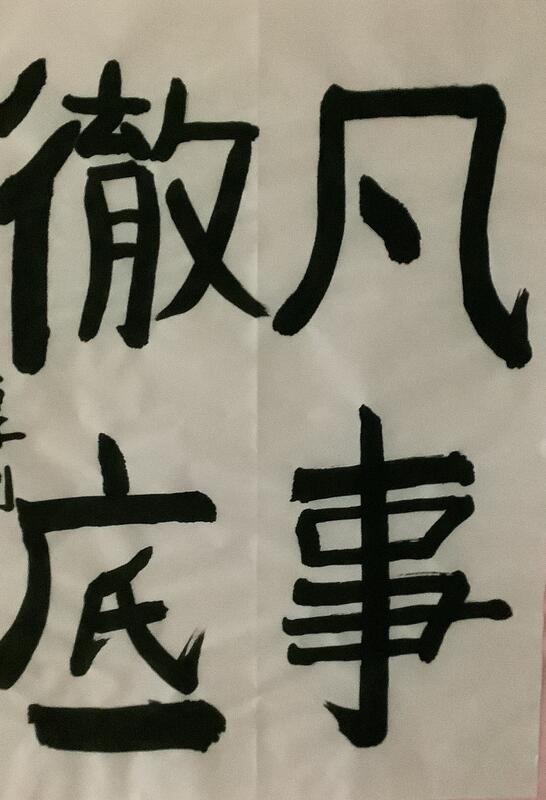

多くの『凡事徹底』が・・・。

校長室前に、生徒たちがしたためた書『凡事徹底』が掲示されています。

「凡事徹底」という言葉は、私が折に触れ、生徒たちに話してきた言葉です。意味は、当たり前のことを当たり前に徹底的に行うことです。この当たり前は、挨拶であったり、返事であったり、掃除であったり、ゴミ拾いであったり、時間を守ることであったり、普段の学習であったりと、ごくごく当たり前のことを指します。この当たり前を当たり前にできることの積み重ねが、大きなものとなり、人からの信頼を得ることになることを話してきました。

その『凡事徹底』を、寄宿舎女子棟での余暇活動において、書にしたためてくれたのです。生徒たちが、「凡事徹底」という言葉を書こうと思ってくれたこと、そして、校長室の前に掲示しようというアイデアを出してくれたこ と、何よりも私が今まで話してきたことが少しでも頭に残ってくれていることを、うれしく思いました。

それぞれの書を見ると、生徒の個性があふれています。正に、「字は体を表す」、「書は人なり」です。

私は、毎日生徒たちの書を見ながら、元気をもらっています!

「自ら楽しむ・楽しんでもらう」という『与える人』へ ~音楽部ライブ・寄宿舎ウインターフェスティバル~

12月5日(木)、音楽部のライブが行われました。

音楽部の生徒たちが、これまでの練習の成果や趣向を凝らした演出で、大変楽しいものとなりました。楽器初心者として入部した新入生たちも、いつの間にか堂々と演奏をしていました。また、曲の合間のMCでも会場を沸かせてくれました。

何より生徒たちが「自ら楽しむ、楽しませる」と『与える人』になっていました。『与える人』になるためには、事前の練習と準備(+アドリブ)が必要です。これまでの練習と準備、お疲れさまでした。

12月11日(水)、寄宿舎のウインターフェスティバルが行われました。

実行委員を中心に趣向を凝らした大変楽しいものでした。回を重ねる毎に実行委員会のパワーとアイデアにびっくりさせられます。全ての参加した生徒たちが、笑顔に溢れた良い表情を見せていました。

これも生徒たちが「自ら楽しむ、楽しませる」と『与える人』になっていたからです。引き続き、「楽しい寄宿舎生活」にするために自治的活動の充実を図っていってほしいと思います。これまでの準備と当日の運営、お疲れさまでした。

困難な状況でも前を見て突き進む~学校祭を終えて~

11月22日(金)・23日(土)に本校の学校祭が行われました。学校祭のテーマである『天元突破~走り出せ最高到達点へ~』のもと、より良い学校祭にしようと準備を重ねてくれた実行委員会の皆さん、本当にありがとうございました。

このテーマには、「困難な状況でも前を見て突き進む」という意味が込められていました。私が日頃から皆さんに話している「どんな状況や環境でも、全力(ベスト)を尽くす。最後までやり抜く。」に通じるものです。皆さんの心意気と決意を感じるものでした。

今年度は例年と趣向を変え、校内装飾やプレゼンテーション発表、販売会で日頃の学習の成果を発揮しました。

前日祭には、校内装飾やプレゼンテーションの発表がありました。どの学年も趣向を凝らした、学年の個性にあふれた発表でした。装飾の意図や理由がしっかり伝わってきました。完成したときの達成感はひとしおだったと思います。

このように形として現れる装飾もすごかったですが、形としては表れないことも、皆さんは学びました。これまでの学習で、みんなでアイデア・意見を出し合い、話し合い、合意形成を図り決定し、役割分担をして、協力して作業を進めていました。この経験は、何より大切なことです。必ず将来の力となります。

そして、有志の発表では、皆さんのパワーを感じました。いつの間に練習をしていたのかというくらい、短い期間でしたがすばらしいパフォーマンスでした。有志の皆さんのやりきった感を感じました。これも日頃より「自ら楽しむ、楽しんでもらう」という与える人になってほしいことを話していましたが、それを実現してくれました。

本祭では、販売会に多くの方々にお越しいただきました。保護者や地域の方々、卒業生等々への感謝の気持ちを込めて「おもてなし」ができました。また、自分たちが製作した、育てた製品や生産品を購入して喜んでいただくこともできました。

働くことの根源は、人に喜んでいただく、感謝していただく、人の役に立つことと話してきました。多くの方が笑顔で喜んでくれました。さらに喜んでいただけるよう、質の高い良い製品を製作、生産できるよう、作業学習を頑張っていきましょう。

そして、全校での音楽発表、一人一人声が出ていて、表情も良かったです。私は感動しました。きっと皆様に、感動をお届けすることができたと確信しています。

保護者の皆様や地域の方々に、2日間の学校祭をつうじて、生徒たちは、今回のテーマに込められた意味である「困難な状況でも前を向いて突き進む」姿をご覧に入れることができたと思います。

本校は、感染症の流行により、当日残念ながら参加できなかった生徒や十分な準備ができなっかった生徒もいました。そんな状況や環境でも、それぞれがそれぞれの立場で全力(ベスト)を尽くしてくれました。正に、困難な状況でも前を向いて突き進んでくれました。そんな生徒たちをたくましく思います。

これも生徒たちを温かく見守っていただいている保護者の皆様や地域の方々のおかげであります。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。

生徒の皆さん、大変おつかれさまでした。

実りを実感~学び・収穫・製品~

校内では各学科が販売会を行っています。

作業学習等で製作した、育てた製品や生産物を、校内の教職員に購入していただく学習です。

生徒たちが作ったペンケースが布巾、そして、キャベツやじゃがいも、さつまいもなど、一目でそのきれいさや立派さが分かるものでした。そこには、作業学習等での丁寧さや集中力、根気強さ、頑張りが、実りとなって表れていました。

校長室で、生徒たちが製品や生産物をおすすめをする姿に、自ら製作した、育てたという愛着や自信を感じさせるものでした。ものづくりの基本は、人に喜んでいただくことです。それが自己有用感(肯定感)となっていきます。様々な実りを感じるものとなりました。

来る11月22日(金)・23日(土)に前日祭・学校祭を開催いたします。23日(土)は一般公開となります。販売会において、生徒たちがこれまで製作した、育てた製品や生産物を、保護者の皆様や地域の方々に提供し、喜んでいただければと考えています。

是非来校していただければ幸いです。生徒・教職員一同「おもてなし」の精神で対応させていただきます。お待ちしております。

公開研修会~学び続ける組織の実現へ~

先日(11月1日)、「公開研修会」を開催しました。

本校は、檜山管内唯一の特別支援学校であります。ですので、ここ今金町をはじめ、檜山管内の特別支援教育の充実・発展に資する「特別支援教育のセンター的機能」を発揮する使命があります。その意味で、この「公開研修会」を開催できましたことを大変うれしく思います。

「公開研修会」のテーマである『社会自立に向けた道のりを歩む』に基づき、午前中は授業公開とディスカッション、午後は本校概要の説明、そして、北海道教育大学函館校准教授の本田真大(ほんだまさひろ)氏よる、「不登校と援助要請~社会的自立につながるSOSの出し方・受け止め方」と題した講演会を行いました。

参加していただいた方々が、明日へのヒントや今後の実践の参考及び関係機関相互の連携・協力のきっかけとなったことと思います。

ただ、あくまでも研修の主体は我々ですので、教職員同士の学び合いを大切に、学ぶ姿勢で取り組みました。授業公開や講演会においていただいた、多くの御意見、御示唆、御指導を真摯に受け止め、今後の教育活動に生かしてまいります。大変ありがとうございました。

引き続き、「学び続ける組織」の実現を図るとともに、「センター的機能」を発揮し、檜山管内・道南地区・全道的な特別支援教育の充実・発展に努めてまいります。

模擬株式会社(IMAKANE FACTORY)学習会

先日(10月29日)、「模擬株式会社(IMAKANE FACTORY)学習会」がありました。

内容は、「利益の学習」と「卒業生の近況」でした。

まず、「利益の学習」をしました。原価と利益から値段を決めることや、利益を高めるための生産品・製品の質の向上、多く売るための工夫等を学ぶことは非常に大切です(あくまでも学習活動としての押さえ、道立学校職業学科は利益の追求はしない)。収入と支出の関係は会社ばかりではありません。個人の金銭感覚を学ぶことにもなりますので、各教科、領域で関連した学習による「各教科等横断的な指導」を実践していきます。

次に、「卒業生の近況」がありました。卒業生たちの現在の様子や後輩たちへのメッセージがありました。立派に職業人として働いている卒業生の姿に、在校生は羨望の眼差しを送っていました。卒業生たちからの後輩へのメッセージは、社会生活の厳しさや楽しさを実感できるものでした。

卒業生が頑張っている姿は、在校生のみならず教職員にとっても大きな励みとなります。

本校の特色ある教育活動「模擬株式会社(IMAKANE FACTORY)」の更なる充実・発展に努めてまいります。

北海道今金高等養護学校が教育目的で運営している公式ホームページです。

内容・写真の無断掲載、営業誌への掲載をお断りします。

こちらもご覧ください。

Copyright (C) 2014-2023

学校及び道立社会教育施設に

おけるマスクの着用について